VI - EUROPE CENTRALE ET DE L’EST, BALKANS, TURQUIE et invasions mongoles

6. LES TURCS À LA PORTE DE L’EUROPE

6.3. La Méditerranée ottomane et les barbaresques

La première flotte de la marine turque anatolienne est créée en 1081 à Izmir (Smyrne), ville portuaire sur la côte égéenne ; une première défaite de la flotte byzantine suit neuf ans plus tard, suivie de la conquête des îles de Lesbos, Chios, Samos et Rhodes en mer Égée. Au début du XIIIe siècle, Alanya devient le port d’attache de toute la flotte seldjoukide en Méditerranée. Suit le premier siège ottoman de Thessalonique en 1374 et la conquête de la Macédoine en 1387. Au début du XVIe siècle, sous Sélim Ier, puis Soliman le Magnifique, enfin Sélim II, les conquêtes ottomanes sur le pourtour méditerranéen (Syrie, Égypte, Maghreb) modifient l’organisation de l’empire, et il devient nécessaire de constituer une flotte de guerre permanente, au lieu des expéditions ponctuelles organisées jusqu’alors afin de contrer efficacement la domination des mers en Orient par les Européens chrétiens. Entre 1522 et 1571, la Méditerranée orientale et la mer Noire sont conquises, en plus de fréquentes opérations en Méditerranée occidentale et dans l’océan indien. En Afrique du Nord, les Maures veulent avoir leur part dans le commerce méditerranéen très lucratif et être traités à égalité avec les Espagnols, les Portugais et les Français. Mais les puissances européennes, en particulier l’Espagne, refusent d’admettre dans leurs échanges les États barbaresques et leur imposent des surtaxes et des réglementations impossibles à respecter. Pendant deux siècles, ces États barbaresques (Tripoli, le royaume du Maroc et les régences d’Alger et de Tunis) doivent se résoudre à piller au lieu de commercer. Les Européens se créent ainsi – bien malgré eux – une menace permanente, en mer comme sur les rives.

Quant à la traite d’esclaves (qui remonte à l’Antiquité), elle s’organise en Occident dès le VIIe siècle à la suite de l’avènement de l’islam, dans le cas de la rivalité grandissante avec les royaumes chrétiens européens : l’esclavage est réservé aux musulmans capturés au Levant et en mer lors des batailles ou razziés à des fins purement mercantiles ; le pape Nicolas V officialise et légitime cette pratique utile en particulier à la marine (bateaux à rames) dans une bulle de 1452. Les marchés les plus actifs sont à Malte, Pise, Venise, Livourne et Gênes, ou auprès des corsaires de toute origine. Dans le monde islamique, la conversion de l’esclave augmente ses chances d’affranchissement (le Coran proscrit qu’un musulman soit esclave). Les razzias des corsaires maghrébins ou ottomans au service de Soliman, notamment celles du fameux Kayr ad-Din Barberousse et ses frères sur les côtes italiennes et espagnoles, frappent les esprits en Occident qui leur donnent un nom : les Barbaresques. Mais le 5 octobre 1571, la défaite de la flotte turque par celle de la Sainte-Ligue, coalition chrétienne formée sous l’égide du pape Pie V et comprenant des escadres vénitiennes et espagnoles, porte un coup d’arrêt décisif à l’expansionnisme ottoman.

Quant à la traite d’esclaves (qui remonte à l’Antiquité), elle s’organise en Occident dès le VIIe siècle à la suite de l’avènement de l’islam, dans le cas de la rivalité grandissante avec les royaumes chrétiens européens : l’esclavage est réservé aux musulmans capturés au Levant et en mer lors des batailles ou razziés à des fins purement mercantiles ; le pape Nicolas V officialise et légitime cette pratique utile en particulier à la marine (bateaux à rames) dans une bulle de 1452. Les marchés les plus actifs sont à Malte, Pise, Venise, Livourne et Gênes, ou auprès des corsaires de toute origine. Dans le monde islamique, la conversion de l’esclave augmente ses chances d’affranchissement (le Coran proscrit qu’un musulman soit esclave). Les razzias des corsaires maghrébins ou ottomans au service de Soliman, notamment celles du fameux Kayr ad-Din Barberousse et ses frères sur les côtes italiennes et espagnoles, frappent les esprits en Occident qui leur donnent un nom : les Barbaresques. Mais le 5 octobre 1571, la défaite de la flotte turque par celle de la Sainte-Ligue, coalition chrétienne formée sous l’égide du pape Pie V et comprenant des escadres vénitiennes et espagnoles, porte un coup d’arrêt décisif à l’expansionnisme ottoman.

| 1912 | I cavalieri di Rodi (Les Chevaliers de Rhodes) (IT) de Mario Caserini Società Anonima Ambrosio, Torino, 1000 m. - av. Dario Silvestri (Valdemarin), Mario Granata (sultan Soliman le Magnifique), Gigetta Morano (Carina), Adele Bianchi Azzariti (Marina, la favorite du harem). Les faits historiques d’abord : en 1522, après un long siège de cinq mois, les chevaliers de l’ordre des Hospitaliers sont chassés de l’île de Rhodes par l’armée ottomane de Soliman le Magnifique - qui sait que l’Occident est divisé par le conflit entre François Ier (son allié) et Charles Quint. Le souverain turc a auparavant signé un traité avec Venise pour s’assurer sa neutralité. C’est la fin de la présence en Méditerranée orientale des ordres militaires nés des Croisades. La prise de Rhodes permet à Soliman d’obtenir la maîtrise de la mer, objectif essentiel pour sécuriser les liaisons maritimes entre Constantinople, le Caire et les différents ports du Levant. Seule la Crète reste aux mains des Vénitiens, mais ils sont désormais liés par des traités commerciaux avec l’Empire ottoman. Les Hospitaliers entament en 1523 une errance de sept années qui les conduit d’abord à Civitavecchia, en Italie. De 1524 à 1527, le pape Clément VII, ancien Hospitalier, les héberge à Viterbe (janvier 1524). Six ans plus tard, pour contrer l’avancée ottomane, Charles Quint confie l’archipel maltais à l’Ordre, dépendance du royaume de Sicile, faisant du grand maître le prince de Malte. L’Ordre se transforme alors en une puissance souveraine qui se distingue dans la traite des esclaves (même chrétiens) et les expéditions de corsaires. Tout autre est le sujet du film de Caserini, qui célèbre l’héroïsme sans pareil des chevaliers chrétiens et se concentre sur le sort de Marina, l’épouse italienne d’Andrea di Rodi (le Grand Chancelier Andrea d’Amaral ?). Au cours du siège, la femme est capturée par des corsaires ottomans et vendue au harem d’un sultan où elle dépérit... Tourné aux nouveaux studios Ambrosio de la Via Mantova à Turin, le film sort au moment où éclate la guerre italo-turque et sert idéalement à justifier les visées expansionnistes du nationalisme italien contre l’Empire ottoman, Rome, assoiffée de colonies, revendiquant les provinces de Tripolitaine et de Cyrénaïque en Libye. Mussolini fera le reste. – US : The Knights of Rhodes. |

| 1915 | La Gorgona (La Gorgone) (IT) de Mario Caserini Società Anonima Ambrosio, Torino, 1200 m. - Madeleine Céliat (Spina di Pietro dite « La Gorgone », fille de Pietro Pisano), Annibale Ninchi (Lamberto Fiquinaldo), Cesare Zocchi (Marcello Fiquinaldo, son père), Giulio Donadio (Arrigo del Coscetto). Synopsis : La République de Pise en l’an 1097. Surnommée « la Gorgone », Spina, la jeune fille vierge de Pietro Pisano, est chargée telle une ancienne vestale de maintenir une lampe votive allumée en permanence pendant la guerre que les Pisanais livrent à la flotte sarrasine dans la Méditerranée, signe d’un présage de victoire. L’aristocrate florentin Lamberto Fiquinaldo, auquel la cité a retiré le commandement des armées et qui cherche à se venger, s’introduit dans le lieu gardé où séjourne Spina pour la violer, puis réalise que celle-ci s’est éprise de lui. Repentant, il se suicide avant le retour des Pisans victorieux. Ayant manqué à sa mission, Spina se lance des murs de la ville et suit Lamberto dans la mort. – Un scénario d’Arrigo Frusto tiré de la pièce éponyme du dramaturge Sem Benelli (1913), alors sympathisant du mouvement fasciste. Cf. aussi film de 1942. |

| 1921/22 | La scimitarra di Barbarossa – 1. Il deserto interrogato – 2. La stele di Astarte (IT) de Mario Corsi Tespi Film (Roma), 1753 m. + 1569 m. - av. Olimpia Barroero, Enrico Piacentini, Ludwig Bendiner, Rina Calabria, Lina Millefleurs, Ernesto Treves, Carlos A. Troisi, Teresa Calabria, Luigi Moneta, Amos Incroci, Thea Sprenger, Gino Viotti, Carmen Boni. – Aventures avec les corsaires musulmans à Tripoli, extérieurs filmés sur place. |

Les affreux envahisseurs turcs vus par le cinéma fasciste de Mussolini et Franco (1942).

| 1941/42 | Capitan Tempesta / El capitán Tormenta (Capitaine Tempête) (IT/ES) de Corrado D'Errico [et Umberto Scarpelli, Hans Hinrich] Michele et Salvatore Scalera/Scalera Film (Roma), 85 min. - av. Carla Candiani (Leonora Bragadin dite « Capitan Tempesta »), Carlo Ninchi /v. esp. Luis Hurtado (Moulay al-Qadir, dit « le lion de Damas »), Dina Sassoli (Suleika, son épouse), Doris Duranti/v. esp. Carmen Navasques (Haradja), Adriano Rimoldi (Marcello Corner), Annibale Betrone (Marcantonio Bragadin, gouverneur de Famagosta), Nicolas D. Perchicot (le sultan Ali Pacha), Rafael Rivelles (Lachinsky), Juan Calvo (Hussif), Erminio Spalla (El-Kadur), Carlo Duse (Methiub), Giulio Tempesti (l’alchimiste). Synopsis : En 1571, la flotte turque de Selim II, alliée à François Ier, assiège Famagouste, protectorat de Venise sur l’île de Chypre. Marcello Corner est envoyé en mission secrète à Venise pour exposer la situation au Conseil du Doge, puis ramener victuailles et aide militaire. Entre-temps, la cité est farouchement défendue par le capitaine Tempesta, sous l'armure duquel se cache Leonora Bragadin, la fille du gouverneur, fiancée à Marcello. Elle bat Moulay al-Qadir, surnommé le « Lion de Damas », en combat singulier, mais épargne sa vie. Sur le chemin de retour, Marcello est trahi par Laczinsky, un mercenaire polonais au service de la Sérénissime et amoureux de Leonora, qui le livre au sultan Ali Pacha, chef de l’armée ottomane. Le Vénitien est enfermé au château de Hussif en Turquie où vit Haradja, la nièce du sultan qui doit le pousser à dévoiler les plans de Venise. Elle échoue, mais une drogue fait l’effet escompté. Comme les assauts des Ottomans contre Famagouste se heurtent à une résistance tenace, Laczinsky capture Leonora ; celle-ci s’évade et se rend à Hussif pour sauver son fiancé. La cruelle Haradja, la « tigresse de Hussif », enferme les amoureux dans une prison souterraine qu’elle fait inonder. Après avoir éliminé le traître polonais, El-Kadur, fidèle serviteur de Leonora, avertit Moulay al-Qadir du danger que courent les amoureux. Le « Lion de Damas », qui a une dette envers eux, les sauve de la noyade et les ramène à Famagouste au moment où apparaît la flotte de secours. (À suivre, cf. ci-dessous.) C’est l’unique adaptation du roman éponyme d’Emilio Salgari (paru en 1905), le Karl May italien, responsable de la saga immensément populaire des Sandokan ; en 1910 paraît la suite, Il leone di Damasco, qui fait également l’objet d’une transposition à l’écran (cf. infra). Pour limiter les dégâts, le fils du romancier véronais, Omar Salgari, collabore aux deux scénarios du fasciste Alessandro De Stefani, textes qui doivent être modifiés en fonction de l’actualité politique, de sorte que les deux ouvrages possèdent forcément une résonance particulière au moment où l’avenir de Mussolini se joue en Libye. Le cadre géographique reste le même, Venise détenant au XVIe siècle le monopole du commerce avec l’Orient et l’ennemi britannique ayant depuis lors remplacé les Ottomans sur Chypre. Les héros du livre – un des romans favoris de Che Guevara – sont recadrés : la duchesse Eleonora d’Eboli devient Leonora Bragadin et son fiancé, le vicomte Le Hussière, se transforme en Marcello Corrado. Salgari, dont la veine exotique et anarchiste est bien connue, fait périr La Hussière, laissant la duchesse libre de s’unir à l’Arabe musulman Moulay al-Qadir, ce qui est inacceptable aux yeux du régime mussolinien et du Vatican. C’est donc Moulay qui meurt, et on lui invente une épouse, Suleika, qui le rejoint dans la tombe, assassinée par des Turcs. Le tournage, toutefois, est digne de Salgari : l’Allemand Hans Hinrich (un juif converti au catholicisme qui a fui le Reich) s’y attelle en hiver 1940/41 aux studios de la Scalera Film à Rome. Puis le réalisateur est remplacé pour des raisons inconnues par le jeune Corrado D’Errico. La fabrication de Capitan Tempesta se poursuit dès mars 1941 (extérieurs à Venise et sur la plage de Nettunia/Anzio, Latium), mais s’avère compliquée car on tourne simultanément la suite, Il Leone di Damasco et de surcroît en deux versions, italienne et espagnole, impliquant, coproduction avec la Madrid franquiste oblige, deux acteurs hispaniques jouant Moulay al-Qadir et Haradja. Au total, quatre longs métrages. D’Errico décède brusquement en septembre 1941, et la Scalera confie la fin du tournage à Umberto Scarpelli et, pour la deuxième partie, au vétéran Enrico Guazzoni (qui vient de terminer deux autres films d’aventures d’après Salgari, La figlia del Corsaro Verde et I pirati della Malesia). Les maquettes miniaturisées et les trucages sont de Domenico Gaido (réalisateur de Salammbô en 1914), assisté du jeune Mario Bava. En raison de la guerre, les deux films ne seront projetés que sur le territoire national et dans l’Espagne franquiste. |

| 1941/42 | Il Leone di Damasco / El Leon de Damasco (Le Lion de Damas) (IT/ES) de Corrado D'Errico et Enrico Guazzoni Michele et Salvatore Scalera/Scalera Film (Roma), 85 min. - Carla Candiani (Leonora Bragadin-Corner, dite « Capitan Tempesta »), Carlo Ninchi/esp. : Luis Hurtado (Moulay al-Qadir, dit le « lion de Damas »), Dina Sassoli (Suleika, son épouse), Adriano Rimoldi (Marcello Corner), Doris Duranti / esp. Carmen Navasques (Haradja), Carlo Duse (Methioub), Erminio Spalla (El-Kadur), Nicolas D. Perchicot (le sultan Ali Pacha), Annibale Betrone (Marcantonio Bragadin, gouverneur de Famagosta). (Suite du film précédent :) Quatre ans ont passé. Sur ordre d’Ali Pacha, Moulay al-Qadir, le « lion de Damas », épouse Haradja, la nièce du sultan, mais doit protéger sa première femme bien-aimée, Suleika, de la jalousie de la seconde. À présent marié à Leonora, Marcello Corner est à la tête d’une puissante flotte vénitienne pour chasser les Turcs qui continuent à assiéger Famagouste. Il échappe à un attentat fomenté par Haradja, mais la diablesse fait enlever son fils, le petit Marco, et assassiner Suleika. L’enfant sera libéré si la ville se rend, proclame Ali Pacha. Leonora part à la quête de son fils, son navire est intercepté par Moulay al-Qadir, mais il la laisse passer, ce qui lui vaut d’être accusé de trahison et condamné à mort. Il croit devenir fou en apprenant le meurtre de Suleika, parvient à s’évader et rejoint le camp ennemi où il se convertit au christianisme. Assisté de El-Kadur, le serviteur de Leonora, il pénètre dans la forteresse turque, récupère l’enfant de ses amis et fait sauter le bâtiment. Il périt héroïquement dans l’explosion. |

| 1942 | La Gorgona (IT) de Guido Brignone Mario Zama, Giovanni Germani/Florentia Film-Artisti Associati, 85 min. – av. Mariella Lotti (Spina di Pietro, dite « La Gorgone », fille de Pietro Pisano), Rossano Brazzi (Lamberto Finquinaldo), Camillo Pilotto (Marcello Finquinaldo), Piero Camabuci (Arrigo del Coscetto), Annibale Betrone (le comte Ranieri), Tina Lattanzi (la comtesse Matilde de Toscane), Lauro Gazzolo (le serviteur de Spina), Enza Delbi (Bianca), Gorella Gori (Berta), Emilio Cigoli (Miniato), Giulia Martinelli (Celeste), Amelia Beretta (Berta), Achille Majeroni (le consul Marignano), Cesare Fantoni (Pietro Moricone), Giorgio Capecchi (cpt. Borso), Giovanni Onorato (Nicastro). La République de Pise en lutte contre les Sarrasins en 1097. Une nouvelle adaptation de la pièce mélodramatique de Sem Benelli (cf. film de 1915) tournée aux studios Scalera à Rome. Une exploitation limitée au territoire national et à l’Allemagne nazie en raison de la guerre. |

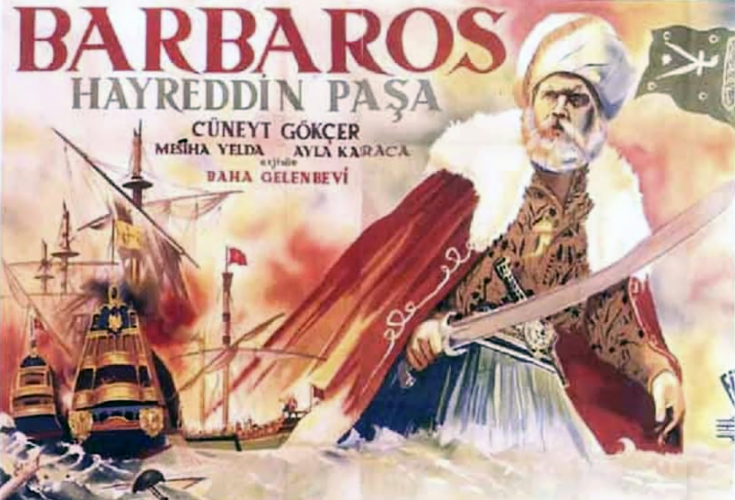

| 1951 | Barbaros Hayrettin Pasa / Hayrettin Barbarosa (TR) de Baha Gelenbevi Ihsan Ipekçi, Kani Ipekçi/IPEK Film (Istanbul), 96 min. - av. Cüneyt Gökçer (Barberousse Hayrettin Pacha « Hizir Reis »), Münir Özkul (l’architecte Mimar Selim), Feridun Çölgeçen (le condottiere Andrea Doria, amiral de Gênes), Cahit Irgat (le comte Vespasio), Ayla Karaca (la comtesse Julia), Mesiha Yelda (Hatçe), Münir Ceyhan (le vizir), Ibrahim Delideniz (le comte Rivoldi), Turhan Göker (Aydin Reis), Rafet Gülerman (le capitaine Fernando), Refik Kemal Arduman (Köylü), Hulusi Kentmen (Turgut Reis), Kadir Savun (Salih Reis), Ercüment Behzat Lav (Sarlken), Ali Üstüntas (le roi Abdullah). Le corsaire barbaresque Hayreddin Barbaros / Khaïreddin / Khaïr ad-Din Barberousse (1478-1546), amiral de Soliman le Magnifique (cf. infra télésérie de 2021), ses amours malheureuses avec une comtesse italienne, enfin sa rivalité avec le fameux amiral génois Andrea Doria et sa victoire à Préveza, un port ottoman en Grèce. Le 17 septembre 1538, pris au piège dans le port, il parvient à repousser la bien plus puissante flotte de la Sainte Ligue commandée par Doria. Ce revers italien assurera aux Ottomans la suprématie en Méditerranée jusqu’au désastre naval de Lépante en 1571. - Le film est enregistré aux studios de Lalé Film à Istanbul, mais les plans de bataille navale sont floutés et empruntés à des productions hollywoodiennes tandis que, pour les cadrages plus serrés, des tuyaux de poêle servent à la place des canons à bord des navires ! Quoique signé au générique par Kenan Orkan alias Alaeddin Kiral, le scénario serait entièrement rédigé par le poète communiste turc Nazim Hikmet, exilé, devenu polonais et décédé à Moscou en 1963 après avoir été déchu de sa citoyenneté turque et incarcéré, puis libéré en 1950 grâce à un comité international de soutien formé à Paris par Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso, Tristan Tzara et l’acteur noir Paul Robeson. Hikmet rédige sont script au lendemain de sa libération, après plus de 12 ans de prison, mais quitte clandestinement la Turquie pour échapper à de nouvelles persécutions. Le film est projeté au président Celal Bayar à Ankara qui l’apprécie particulièrement et ordonne son exonération de diverses taxes en raison de son contenu éducatif. |

| 1951 | Flame of Araby (Les Frères Barberousse) (US) de Charles Lamont Leonard Goldstein, Ross Hunter/Universal International Pictures, 76 min. - av. Maureen O'Hara (la princesse Tanya), Jeff Chandler (le bédouin Tamerlan), Maxwell Reed (le prince Medina), Susan Cabot (Clio), Lon Chaney Jr. et Buddy Baer (les frères Arouj et Khaïreddin Barbarossa), Richard Egan (cpt. Fazil). Corsaires barbaresques sous Soliman le Magnifique, Khaïreddin et Baba Arouj, les fameux « frères Barberousse », font une apparition incongrue dans cette série B technicolorisée qui se déroule dans le désert tunisien (le premier des frères fut effectivement gouverneur de la régence d’Alger et sultan de Tunis). La princesse Tanya cherche un cheval capable de battre les pur-sang des deux Barberousse, réduits ici à de sinistres brutes, afin de ne pas avoir à épouser l’un ou l’autre frère (rebaptisés Borka et Hakim) ! Ils sont campés l’un par Lon Chaney Jr., plus connu en loup-garou et en monstre de Frankenstein, l’autre par le boxeur Buddy Baer, le colosse Ursus dans Quo Vadis (1951). Heureusement, Jeff Chandler, chevelure grisonnante et yeux clairs, en bédouin amoureux veille au grain… Une niaiserie fauchée mettant en valeur Maureen O’Hara, rousse irlandaise au tempérament de feu, le tout tourné en Californie, à Santa Clarita, Alabama Hills (Lone Pine), Bronson Canyon (Griffith Park), au Vasquez Rocks Natural Area Park à Agua Dulce et aux studios Universal. - DE : Die Flamme von Arabien, ES : Los hermanos Barbarroja. |

| 1953 | Raiders of the Seven Seas (Le Pirate des sept mers) (US) de Sidney Salkow Edward Small/Global Pictures-United Artists, 87 min. – av. John Payne (le corsaire Barberousse), Donna Reed (la comtesse Alida), Gerald Mohr (cpt. José Salcedo), Lon Chaney Jr. (Peg-Leg), Anthony Caruso (Renzo), Henry Brandon (cpt. Goiti), Skip Torgerson (Datu). Barberousse délaisse la Méditerranée et le sultan du Maroc pour traquer l’Espagnol dans les Caraïbes au XVIIe siècle (sic), incorpore des prisonniers d’un galion espagnol à son équipage et perd la tête pour une comtesse Alida, fille d’un gouverneur local… En Technicolor, tourné presque entièrement aux studios de Samuel Goldwyn. Hollywood se trompe d’un siècle : l'authentique corsaire barbaresque Khaïr ad-Din Barberousse, décédé en 1546, vécut sous Soliman le Magnifique. Le tout produit par l’inénarrable Edward Small, qui porte bien son nom. |

Lex Barker incarne le fameux corsaire ottoman Dragut dans « La scimitarra del Saraceno » (1959).

| 1959 | La scimitarra del Saraceno / La Vengeance du Sarrasin (IT/FR) de Piero Pierotti Fortunato Misiano/Romana Film-S.N.C. Paris, 104 min. - av. Lex Barker (le corsaire Dragut Pacha / Dracut, le Dragon), Chelo Alonso (Myriam), Massimo Serato (Roberto Drago), Graziella Granata (Bianca), Luigi Tosi (le peintre Francesco le Catalan), Bruno Corelli (Sélim), Michele Malaspina (le gouverneur de Rhodes), Anna Arena (Zaira), Enzo Maggio (Candela), Daniele Vargas (Gamal), Franco Fantasia (le cpt. Volan). Synopsis : Le corsaire barbaresque Dragut terrorise la Méditerranée depuis son repaire à Djerba, v. 1560. A la cour du gouverneur de Rhodes dans l’archipel égéen, l’aventurier vénitien Roberto Drago (Diego dans la v.f.) est accusé d’être endetté et risque la prison. On apprend que le redoutable corsaire s’est emparé d’un galion vénitien où se trouvait Bianca, la fille du gouverneur, et des documents ultrasecrets concernant un pacte politico-commercial entre Venise et Rhodes. Roberto, fils de pirate, gagne sa liberté en se faisant engager à bord du navire de Dragut pour récupérer Bianca et les documents, ce qu’il réussit au cours d’un affrontement naval où le corsaire refuse d’abandonner son navire qui coule. - Las de jouer les héros positifs, l’Américain Lex Barker (ex-Tarzan et mari d’Anita Ekberg) insiste pour interpréter le rôle du « méchant », méconnaissable avec collier, et parvient à lui conférer un certain panache ; à ses côtés, l’affriolante Chelo Alonso, reine des oasis en carton-pâte. Le film mobilise le fameux Dragut ou Darghouth (« dragon » en arabe), appelé aussi Turgut Reis chez les Turcs (v.1485-1565). Amiral en chef de la flotte ottomane, bey d’Alger et pacha de Tripoli, Dragut décède lors du siège de Malte. Une aventure extravagante en Totalscope et Ferraniacolor tournée sur le lac de Garde (studios flottants de Peschiera del Garda), aux cascades de Monte Gelato (Mazzano romano), au château de Scaligero à Sirmione, à la Locanda San Vigilio à Garde (Vérone) et aux studios IN.CI.R.-De Paolis à Rome. - US: The Pirate and the Slave Girl, DE : Der Sohn des roten Korsaren. |

| 1962/63 | Le verdi bandiere di Allah / Pod zelenim zastavama (Les Canons de San Antioco) (IT/YU) de Giacomo Gentilomo et Guido Zurli Franco Caruso, Guido Robuschi, Gian Stellari/Italia Produzione Film (Roma)-Dobrava Film(Zagreb)-Globus Film (Zagreb), 100 min. - av. José Suarez (cpt. Dionigi Tragona), Linda Cristal (Alima, sa fiancée), Cristina Gajoni (Isabella), Mimmo Palmara (le vizir Ibrahim/Jaspar), Walter Barnes (le prieur), Hélène Chanel (Rosalana), Vittorio Sanipoli (le cheikh Selim), Thea Fleming (Sara), José Jaspe et José Torres (des pirates sarrasins), Renato Montalbano. En Sardaigne sur l’île de Sant’Antioco, vers 1500. Derrière les murs de sa forteresse, Demetrios, un gouverneur ambitieux corrompu par l’or français de Charles VIII et allié secret du vizir Ibrahim, cherche à saper la trève entre l’Espagne et l’Empire ottoman en attirant des pirates barbaresques. Mais le capitaine Dionigi Tragona contrecarre ces plans et punit les méchants. - Tournage en Totalscope et Eastmancolor aux studios Pisorno à Tirrenia (Pise) et en extérieurs en Yougoslavie. Nota bene : la Sardaigne passe sous domination pisane du XIe au XIVe siècle, et en 1420, l’île est vendue au roi d’Aragon. - ES : El bucanero de la Media Luna, US (tv) : Green Flags of Allah, Slave Girls of Sheba. |

| 1963 | Il pirata del diavolo / Rabaneck, vrazji gusar (Le Pirate du diable) (IT/YU) de Roberto Mauri Aldo Piga, Gisleno Procaccini/Walmar Cinematografica (Roma)-Triglav Film (Belgrad), 107 min./86 min. – av. Richard Harrison (le comte Marco Trevisan), Walter Brandi (Ranieri), Anna Maria Ubaldi (Alina), Demeter Bitenc (Rabenek), Gini Turini (le comte Trevisan), Lorenzo Artale (Giovanni), Anita Todesco (Zoraida), Liana Dori (Velia), Lilly Landers (Caterina), Luigi Batzella (Mahmud), Maretta Procaccini (l’enfant). En 1521, la Dalmatie, territoire vénitien, est en proie aux pirates barbaresques de Rabenek qui pillent et tuent au service de l’Empire ottoman. Revenant de Venise pour se marier dans sa patrie dalmate avec Velia, le comte Marco Trevisan est capturé par les Ottomans et enfermé dans son propre château. Son compère Ranieri parvient à incendier le navire des assaillants qui se trouvent ainsi bloqués à terre. Marco s’échappe grâce à la complicité d’Alina, une fille turque éprise de lui, et, aidé par Ranieri et une centaine de compatriotes, il se débarrasse des envahisseurs. Une petite chose tournée en Totalscope et Eastmancolor aux studios de l’Istituto Nazionale Luce à Rome, dans les parages de Belgrade et sur la côte dalmate. - DE : Zarak, der Rebell, DE-RDA (tv) : Teufelspiraten, ES : Rey y pirata, GB : Flag of Death, US : The Saracens. |

| 1964 | Zorikan lo Sterminatore (IT/YU) de Roberto Mauri Aldo Piga, Walter Bigari/Produzione CA.PI. Film-Walmar Cinematografica-Triglav Film, 88 min. – av. Dan Vadis (Zorikan), Eleonora Bianchi (Julia), Walter Brandi (Ramperti / cpt. Giulio Rapernik), Nello Pazzafini (le vizir), Philippe Hersent (Suleiman), Vincenzo Musolino (Armando), Mario Lanfranci (le père de Luisa), Luigi Batzella (Zodar), Franco Pasquetto (Franco), Anita Todesco (Anna), Gino Turini (Ergen), John Turner. Obéissant à son supérieur, Zorikan l’Exterminateur pille une ville chrétienne, mais pour s’emparer de son fabuleux trésor dans l’église, il doit faire face au vaillant capitaine Rapernik... Tournage en Slovénie (château de Predjama à Postojna) et aux studios Olympia Sincr. N.I.S. Film en Eastmancolor et Pancrorama. - US : Zorikan the Barbarian. |

| 1969 | ® Cervantes (Les Aventures extraordinaires de Cervantes) (ES/FR/IT) de Vincent Sherman. – av. Horst Buchholz (Miguel de Cervantès), Angel del Pozo (Don Juan d’Autriche, commandant de la flotte chrétienne), José Ferrer (Hassan Bey). – Unique film illustrant - fort timidement - la grande défaite navale des Ottomans à Lepante (1571), suivie de la captivité de l’auteur de Don Quichotte à Alger, cf. Espagne (sous Philippe II). |

| 1985 | (tv-mus) Maometto II (IT) de Pier Luigi Pizzi RAI Radiotelevisione Italiana-Rossini Opera Festival di Pesaro-Premiere Opera Ltd., 178 min. – av. Samuel Ramey (Mehmed II), Chris Merritt (Paolo Erisso, gouverneur de Negroponte), Cecilia Gasdia (Anna Erisso, sa fille), Lucia Valentini-Terrani (Calbo), Oslavia Di Credico (Selim), William Matteuzzi (Condulmiero). – Captation télévisuelle de l’opéra en deux actes de Gioachino Rossini (1820) sur un livret de Cesare della Valle, retravaillé pour Paris six ans plus tard sous le titre de Le Siège de Corinthe (cf. captation de 2021). L’action se déroule durant la guerre des Turcs contre Venise qui s’achève par la prise de l’île grecque de Negroponte ou Éubèa (mer Égée) en 1476. Anna Erisso, fille du gouverneur de Negroponte, a longtemps été secrètement amoureuse d’un homme dont elle ignorait qu’il s’agit du futur conquérant Mehmed II, rencontré jadis sous une fausse identité alors qu’il espionnait pour le compte de son père, le sultan Mourad II. Ayant réalisé sa méprise lorsque l’armée turque envahit la cité, elle parvient à tromper le conquérant, qui brûle de l’épouser, tout en faisant évader son père et son actuel mari Calbo, puis se poignarde. Livret stupide, belle musique. |

| 1990 | ** (ciné+tv) La batalla de los Tres Reyes (Tambores de fuego) / The Battle of the Three Kings / La Bataille des Trois Rois (Les Cavaliers de la gloire / Tambours de Feu) / Tobul an-Nar (Forsan an-Naçr) / La battaglia dei tre tamburi di fuoco / Bytva tryokh koroley (ES/MA/IT/DZ/SU/FR) de Souheil Ben Barka [et Uchkun Nazarov] Alo Khodzhiev, Jaime Maria de Oriol, Lopez Montenegro, Leo Pescarolo/Aries TV 92 S.A. (Madrid)-Centre Cinématographique Marocain (C.C.M. Rabat)-Le Dawliz S.A. (Casablanca)-Sovexport Film (Moscou)-Uzbekfilm (Tachkent)-Ellepi (Roma)-Sylicinéma (Paris), tv : 245 min./cinéma : 139 min./105 min. – av. Massimo Ghini (le sultan Abu Marwan Abd al-Malik), Angela Molina (Sofia), F. Murray Abraham (Osrain), Harvey Keitel (Frère Luis de Sandoval), Claudia Cardinale (la sultane Hürrem dite Roxelane, épouse de Soliman le Magnifique et mère de Sélim II), Sergej Bondartchouk (le sultan ottoman Sélim II), Yokubjon Akhmedov (le Grand Amiral turc Piyali Pacha), Fernando Rey (le pape Grégoire XIII), Francisco Guijar Cubero (le roi Philippe II d’Espagne), Victor Boutov (le roi Dom Sebastião /Sébastien Ier de Portugal), Joaquín Hinojosa (Akalay), Ugo Tognazzi (Carlo di Palma), Javier Loyola (le cardinal Antoine Perrenot de Granvelle), José Lifante (le cardinal Pietro Aldobrandini), Salem Jaidi (Mateus Homem da Cunha de Eça), Alexanian Artaches (le missionnaire Juan de Puerto Carrero), Saturno Cerra (le duc João Ier de Barcelos et Bragance), Fekkak My Rachid (Ramiro Nuñez de Guzmán), Victor Cocuev (Miguel de Cervantes), Alexander Zuev (Don Juan d’Autriche), Saturno Serra (le comte de Barcelos), José Canalejas (Giovanni Soranzo), Mohammed Hassan El Joundi (le sultan Abou Abdallah Mohammed IV, calife de Tunisie), Melis Abzalov (Ambar Aga), Khochim Godaev (Aghat Mora, gouverneur d’Algérie), Andrei Podochian (Ahmed al-Mansûr, roi du Maroc, frère d’Abd al-Malik), Mohamed Miftah (Zerkun), Souad Amidou (Meriem), Khochim Godaev (Aghat Mora), Oleg Fedorov (Père Tebaldo), Vera Krustokova (Rubina), Alexandra Fierro (Rosalia), Larbi Doghmi (Zeratti), Andrei Podochian (Ahmed), Chukrat Irgaechev (Randam), Ludmila Ksefontova (Dihayir), Albert Philosov (Hans Niberten), Yasmine Ben Barka (Meriem enfant), Leyla Ben Barka (Leyla). Une vision maghrébine de la catastrophique intervention portugaise en Afrique du Nord, mégafresque mise sur pied au moyen d’une coproduction insolite impliquant six pays - le Maroc, l’Espagne, la France, l’Italie, l’URSS et l’Ouzbékistan – et réalisée par le meilleur, voire le plus ambitieux réalisateur marocain, Souhail Ben Barka. - Synopsis : En 1557, banni par le sultan Abdallah al-Ghalib, son frère cadet qui a usurpé le trône, le jeune émir Abu Marwan Abd al-Malik, de la dynastie marocaine des Saâdiens, s’est enfui en Algérie où il a obtenu l’asile du gouverneur ottoman Aghat Mora, un corsaire de la Méditerranée hostile, comme lui, à la croissante hégémonie européenne (qui se traduit notamment par la présence portugaise à Agadir) et à toute forme d’intégrisme religieux. Il passe deux décennies en exil sur les mers, survivant à la bataille navale de Lépante (1571), allant de la prison d’Alicante à la prise de Tunis par Don Juan d’Autriche (1573), subissant les agressions des inquisiteurs espagnols et des despotes tunisiens avant de retrouver son pays en 1576, où il revient avec l’appui militaire des Turcs ottomans. Il chasse du trône son neveu Abou Abdallah Mohammed qu’il défait près de Fès ; ce dernier s’enfuit au Portugal où il demande de l’aide au jeune roi, Dom Sebastião Ier, un célibataire de 24 ans éduqué par des jésuites. Malgré les remontrances de sa mère Juana d’Autriche et de son oncle Philippe II d’Espagne (qui étaient devenus très prudents après la cuisante défaite de la flotte de l’Alliance chrétienne à Djerba en 1560), Dom Sebastião, immature et entêté, se lance tête baissée dans ce qu’il croit être une « grande croisade africaine » contre les infidèles, l’opportunité d’établir un vaste empire portugais au nom du Christ de l’autre côté de la Méditerranée. Il utilise une grande partie de la richesse impériale du Portugal pour équiper une flotte d’invasion de 500 navires et rassemble une armée de 18'000 hommes, dont des mercenaires d’Espagne, de Flandre, d’Allemagne, d’Italie et la fleur de la noblesse portugaise, qui sont rejoints par 6000 maghrébins d’Abou Abdallah. Entretemps, le sultan Abd al-Malik a réorganisé son armée avec l’aide des officiers turcs, combinant arquebusiers montés, infanterie armée de fusils, cavalerie légère, détachement d’artillerie, janissaires et des contingents berbères, au total plus de 60'000 hommes. L’affrontement a lieu le 4 août 1578 près de la ville de Ksar El-Kébir (ou d'Alcazar-Quivir/ Alcácer Quibir). Abd al-Malik a placé au centre de son dispositif des Maures qui avaient été chassés d’Espagne lors de la révolte morisque des Alpujarras (1568-70) et portaient ainsi une rancune particulière aux envahisseurs. Après quatre heures de combats acharnés, l’armée européenne est totalement écrasée, avec 8000 morts, y compris le massacre de la quasi-totalité de la noblesse portugaise et 15'000 captifs qui seront vendus comme esclaves. Le corps du roi Sebastião, qui a mené une charge au milieu de l’ennemi, n’a jamais été retrouvé. Son allié Abu Abdallah s’est noyé dans la rivière en tentant de s’enfuir. Quant à Abd al-Malik, gravement malade, il meurt d’épuisement pendant la bataille, mais la nouvelle est cachée jusqu’à ce que la victoire totale soit assurée. C’est son frère Ahmed al-Mansûr, présent aux combats, qui lui succède. Pour le Portugal, cette « bataille des Trois Rois » est un désastre total et un traumatisme national : dans sa piété, Dom Sebastião a oublié de se marier et n’a donc pas d’héritier. Sa disparition suscite désespoir et incrédulité chez ses sujets, c’est la fin de la maison d’Aviz qui a gouverné le pays pendant deux siècles. Peu après, le royaume lusitanien est annexé par l’Espagne de Philippe II. ➤ Formé à Rome, ami de Bertolucci, ex-assistant de Pasolini sur L’Évangile de St. Matthieu et Œdipe roi, Souheil Ben Barka est son propre producteur-distributeur, de surcroît directeur du Centre cinématographique marocain à Rabat et créateur des studios de Ouarzazate. Ayant réuni les capitaux nécessaires et une affiche internationale de comédiens réputés – Harvey Keitel, Claudia Cardinale, Angela Solina, F. Murray Abraham, Fernando Rey, Ugo Tognazzi, Sergej Bondartchouk -, le cinéaste peut commencer le tournage de sa fresque en Eastmancolor et Technovision (scope) en été-automne 1989 au Maroc (Tétouan, Fez, Marrakech, Volubilis/Saquent, Er-Rachidia, Casa, Sahara) avec le concours massif de l’armée marocaine et la bénédiction du roi Hassan II, en URSS à Leningrad (palais Youssoupov) et en Crimée (Yalta, Bakhchi-Sarai, Soudak), puis en Espagne (palais de l’Escurial, Cáceres). C’est sans conteste le film le plus coûteux et le plus polémique de sa carrière, admiré par les uns, attaqué au Maroc même par des détracteurs acharnés contre sa manière de conduire l’histoire du prince Abd al-Malik aux dépens de la « bataille des Trois Rois ». Réalisateur profondément humaniste et engagé, Ben Barka fait en effet d’al-Malik son porte-parole, au risque de prendre quelques libertés avec l’Histoire et transcender l’orientation politique du propos. Son fougueux émir se met en apprentissage de la vie en nouant plusieurs amitiés – avec un prêtre, un médecin juif, un commandant d’armée turc - qui vont former son proche entourage et souligner sa lutte fondamentale contre intégrismes, racismes et toute violence religieuse. Bien que son défunt père ait été sauvagement assassiné par les Portugais, il prône un message de paix, d’amour et de tolérance. Au cours de ses pérégrinations, al-Malik défend un vieillard juif qui s’est fait humilier par un jeune algérois, suscitant l’opprobre des autorités ottomanes pour son acte généreux, ce qui ne lui sera pas pardonné : la maladie qui va l’emporter est (dans le scénario) un empoisonnement par ces mêmes Turcs qui l’ont jadis protégé et cautionné. Un clerc portugais qui avait béni l’armée de Sebastião s’écroule en pleurs devant les milliers de cadavres qui jonchent le sol, s’interrogeant sur les raisons « valables » d’un tel carnage. Judaïsme, christianisme et islam se partagent une même affiche, phénomène peu courant dans le cinéma. Par ailleurs, Ben Barka intègre tant bien que mal la myriade d’éléments historiques dans son scénario, mais la surcharge de détails et/ou scènes annexes fait parfois oublier l’essentiel du propos et le spectateur peu ou pas versé en la matière risque de perdre le fil. Certains critiques marocains, comme l’historien Mohamed Zniber, militant du mouvement national, lui reprochent de leur avoir donné « de belles images, avec une profusion de couleurs, de beaux palais où s’agitent de jolies femmes et des princes lascifs et sensuels » alors qu’aucun des personnages présentés serait authentique. Mais qu’importe, on reste frappé par la splendeur de la mise en scène et le film a d’abord le mérite d’exister. Sa longueur est certes un handicap, il fait 2h30 tandis qu’une version de plus de 4 heures est présentée à la télévision maghrébine sous forme d’une mini-série en 5 parties. Comble de malheur, les retombées de la guerre du Golfe suite à l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990/91 découragent beaucoup de distributeurs européens, réticents de montrer un héros positif arabe. Sans surprise, un film jamais projeté au Portugal. |

| 2005 | (vd-mus) Maometto secondo (IT) de Pier Luigi Pizzi (th) et Tiziano Mancini (vd) Teatro La Fenice di Venezia-Dynamic S.r.l., 174 min. – av. Lorenzo Regazzo (Mehmed II), Maxim Mironov (Paolo Erisso), Carmen Giannattasio (Anna), Anna Rita Gemmabella (Calbo), Nicola Marchesini (Condulmiero), Federico Lepre (Selim). – L’opéra de Gioachino Rossini (1820), cf. supra captation de 1985. |

| 2008 | (tv-df) Barbarossa and the Towers of Italy (US) de Tony Schweikle Herbert A. Schweikle III, Tony Schweikle, Peter Wooley, Phyllis Alden, Maximiliano Czertok/HAS III Entertainment Inc. (Naples, Florida), moyen métrage. - av. Grazia Pellegrino (Gabriela), Giancarlo Guercio (Antonio), Albero Santoriello (un marin), Roberto Negri (Khayr ad-Dîn), Alex Cord (narration). – Un docu-fiction sur les tours d’observation et la ligne de défense des côtes italiennes contre les barbaresques du pacha Khayr ad-Dîn/Heireddin (surnommé Barberousse), amiral de la flotte ottomane décédé en 1546. En 1532, celui-ci s’en prend à la ville d’Ispani (province de Salerne, en Campanie), séquence tournée dans les parages de cette même ville, avec une équipe d’amateurs pas toujours à la hauteur de leur tâche. |

| 2015 | (vd) La leggenda di Castro in Terra d’Otranto (IT) de Giuseppe Fersini Rizzo Multimedia Film Production, 120 min. – av. Marco Fersini (le chevalier Fabio), Cristiana Fersini (Ilda), Antonio Coluccia (le père de Fabio), Cesare Capraro (le pirate ottoman Barberousse (Khayr ad-Dîn). En mai 1537, la cité-forteresse de Castro, dans les Pouilles, est attaquée par une armada turque de 400 navires du pirate barbaresque Barbarossa/Khizir Khayr ad-Dîn (v.1466-1546), amiral au service de Soliman le Magnifique. Castro est anéantie, mais Fabio fait le serment de venger la mort de ses proches et organise la résistance du pays pour rejeter l’ennemi à la mer. - Le film mêle ces événements à la légende populaire locale des amours de Castro et de la servante Ilda. Soutenu par l’Associazione Castro Medievale et financé par des privés, sans fonds officiels, Giuseppe Fersini monte un superspectacle qui mobilise toute la région à l’extrême sud de la botte italienne. Son scénario est entièrement filmé dans la péninsule de Salente, à la pointe des Pouilles (à Castro, Lecce, aux thermes de Santa Cesarea, à Otrante, Spongano, Supersano, Miggiano), avec des acteurs non professionnels et quelque 600 figurants bénévoles. |

| 2019/20 | (tv-df) God’s Soldiers – Siege of Malta / Soldaten Gottes – 1. Sklaverei und Handel – 2. Die Belagerung Maltas / Schlacht um Europa (Soldats de Dieu – Les Enfants-soldats) (GB/DE/AT) mini-série de Konstantinos Koutsoliotas et Elizabeth E. Schuch Jon Briest, Richard Melman, Paul Parker, Sebastian Peiter/Urban Canyons Ltd. (Manchester)-Parker Films-ZDF-ORF-Arte-Malta Film Commission (ORF 18.12.20 / Arte 18.9.21), 2 x 51 min./102 min. - av. Rudy Emanuel Catania (le janissaire Hassan), Devide Tucci (le chevalier Raymond), Rebecca Dimech (Maria, veuve maltaise), Zach Colero (Hassan jeune), Beppe Aquilina (Raymond jeune), Mikahil Basmadjian (M. de Valette, Grand-Maître de l’Ordre de Saint-Jean), Muhammed Badr (Mustafa Pacha), Sinclair Mifsud (Gwann), Bryan Manning (un derviche Bektashi), Henry Zammit Cordina (le prieur de l’Ordre), Donald Pace (Joseph), Daniel Attard Portughes (le prieur du navire), Alfred Buhagiar (l’imam), Leander John Schembri (le prêtre orthodoxe), Justin Farrugia (le père de Hassan), Ilaria Scerri (l’Anatolienne), Alan Fenech (le recruteur ottoman), Attakova Mavu (l’eunuque). Deux jeunes hommes se croisent sur divers champs de bataille : Hassan, un Grec enrôlé de force dans le corps d’élite des redoutables Janissaires de l’Empire ottoman, et Raymond, issu de la noblesse française, envoyé par ses parents à Malte pour servir dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Tous deux sont mobilisés sur des navires corsaires qui pratiquent l’esclavage. En 1565, la flotte de guerre de Soliman le Magnifique quitte Istanbul pour anéantir l’Ordre sur Malte et assiège Fort St. Elmo... Un docu-fiction qui veut illustrer l’expansion ottomane dans la Méditerranée au XVIe siècle. Hélàs, des scènes de batailles aussi interminables que peu crédibles et des reconstitutions qui frisent la parodie décrédibilisent le propos général. Tournage à Malte en utilisant la galère « Noa Victoria » amenée d’Espagne. |

| 2021 | (tv-mus) I poliorkia tis Korinthou (Le Siège de Corinthe) (GR) de Mihalis Dais Culture, Sports & Youth Organization of the City of Athens (OPANDA)-Hellenic Broadcasting Corporation (ERT)-Aipiko Teatro (ERT2 30.12.21), 60 min. – av. Nahuel di Pierro (le calife Mehmed II), John Irvin (Cléomène, gouverneur de Corinthe), Hristina Poulitsi (Pamyre, sa fille), Sergey Romanovsky (Néoclès, fiancé de Pamyre), Hristos Kehris (Adaste), Nikos Kotenidis (Omar), Mary-Ellen Nesi (Ismène), Hristoforos Staboglis (Hiéros). – La tragédie lyrique Maometto II de Gioachino Rossini (1820, cf. captation de 1985) retravaillée pour sa présentation à Paris sous le titre de Le Siège de Corinthe (1826) et dont les revenus furent destinés à soutenir la lutte de libération des Grecs contre la Turquie. L’opéra déplace l’action de 1476 à la quatrième guerre vénéto-ottomane, entre 1570 et 1573 – en fait sous le calife Sélim II, fils de Soliman le Magnifique, et non sous Mehmed II, décédé depuis presque un siècle... ! Le nouveau livret philhellénique (signé Luigi Balocchi et Alexandre Soumet) s’achève sur un bain de sang général, la population ayant résisté jusqu’au bout. L’opéra – en v.o. française – est ici mis en scène pour la première fois en Grèce le 19.10.2021 à l’occasion du 200e anniversaire de la révolution grecque de 1821, sur la scène de l’Olympia, le Théâtre Musical Municipal « Maria Callas ». |

Les quatre frères Barbarossa, héros d’une télésérie turque à succès (2021).

| 2021/22 | (tv) Barbaroslar - Akdeniz’in Kilici (Barbarossa, épée de la Méditerranée) / Sword of the Mediterranean (TR) télésérie de Berat Özdogan, Dogan Ümit Karaca, [Adel Adeeb] Yusuf Esenkal, Serdar Ogretici/ES Film-Türkiye Radyo Televizyon Kuruma (Istanbul) (TRT1 16.9.21-26.5.22), 32 x 120 min. - av. Engin Altan Düzyatan (Aruj Barbarossa alias Oruç Reis, corsaire puis sultan d’Alger), Ulas Tuna Astepe (le corsaire puis amiral Khaïr ad-Din Barbarossa alias Hizir Reis), Caner Topcu (Ilyas Reis), Yetkin Dikinciler (Ishak Aga), Emir Benderlioglu (l’amiral et cartographe Muhiuddin Piri Reis), Bülent Alkis (l’amiral Kemal Reis, son oncle), Yildirim Gucuk (Mesih Pacha, grand-vizir impérial), Suat Karausta (le sultan Mehmed II), Ekrem Ispir (Soliman le Magnifique), Gökhan Gencebay (Bülbül), Tolga Akkaya (Yareli Hasan), Cemre Gümeli (Meryem), Bahadir Yenisehirlioglu (le derviche Baba, son père adoptif), Devrim Evin (Antuan “Poseidon », le Pirate Noir), Pelin Akil (Isabel), Ismail Filiz (Kilicoglu), Yigir Özsener (Pietro, commandant vénitien de Kalymnos), Aytek Sayan (Sahbaz), Gülcan Arslan (Despina), Mehmet Polat (Marco Gabriel), Serpil Ozcan (Asiye), Miraç Sözer (Hamza), Mehmet Ali Kaptanlar (Yorgo), Armagan Oguz (le commandant Radko), Serdar Deniz (Don Diego), Melisa Akman (Rosa), Burak Poyraz (le pirate espagnol Pablo), Enis Boztepe (le Doge Agostino Barbarigo), Suavi Eren (Maître Suleiman), Numan Çakir (Yakup Aga), Ali Suavi Eröz et Çagri Pinar (des amiraux de Rhodes). Au fil des intrigues politiques et complications sentimentales, la télésérie suit les destinées des quatre frères Reis, Ishak, Oruç, Hizir et Ilyas, d’origine turco-albanienne. Polyglotte, la fratrie vit du trafic maritime à Lesbos mais Pietro, commandant vénitien de l’île de Kalymnos capture Ishak, le plus pacifique de la fratrie, après avoir tué sa femme et ses enfants ; Hizir parvient toutefois à le libérer (il deviendra gouverneur de Lesbos). Ilyas est tué et Oruç blessé puis incarcéré pendant trois ans à Bodrum après une attaque surprise d’une galère des chevaliers Hospitaliers. Torturé, enchaîné comme galérien, Oruç parvient à s’échapper à Antalya. Dès lors, lui et son frère ainé Hizir acquièrent la réputation de redoutables corsaires et deviennent célèbres sous une autre identité : Oruç Reis sous le nom d’Aruj Barbarossa (1474-1518) et Hizir Reis sous celui de Khaïr ad-Din Barbarossa (v.1466-1546). Oruç reçoit le surnom de Baba Aruj (latinisé en Barbarossa) quand il commence à transporter en Afrique du Nord des foules de réfugiés morisques, musulmans et juifs persécutés par l’Inquisition espagnole (entre 1504 et 1510), mais d’autres sources attribuent ce surnom à sa barbe rougeâtre. Tous deux sillonnent la Méditerranée au service de la Grande Porte, attaquant les Hospitaliers à Rhodes, opérant dans le Levant (Anatolie, Syrie, Égypte) ou dans la mer d’Égée, en particulier autour de la Thessalonique. Ils conquièrent l’île de Kalimnos dans la mer Égée, et en tuent le gouverneur Pietro, un pion du pape à Rome et chef de l’organisation secrète Unita qui persécute les non-chrétiens. Mais la lutte de ces aventuriers se concentre surtout contre l’Espagne des Rois catholiques et le sultan Sélim Ier leur accorde une aide matérielle en leur fournissant des navires. Dans la ville grecque de Modon, ils affrontent le pirate espagnol Don Diego, sa cruelle maîtresse Rosa et le traître Sélim à Tunis, mais Oruç, devenu sultan d’Alger, est attiré dans un piège par Don Diego alors qu’il cherche à sauver sa bien-aimée Isabel de la torture (en vérité, il fut tué par les Espagnols à Tlemcen). Hizir venge son frère cadet lâchement assassiné en tuant Don Diego et Rosa, succède à son frère comme sultan, puis pacha d’Alger. Il reprend le surnom de son frère, étend son pouvoir dans toute l’Afrique du Nord au nom de Soliman le Magnifique (conquête de Tunis en 1534) et va devenir le plus fameux amiral de l’Empire ottoman en tant que maître de la Méditerranée durant le XVIe siècle. Il décédera dans son palais à Istanbul. – La série est tournée en extérieurs à partir de mars 2021 à Antalya, Marmaris et Istanbul. |

« La Dernière Reine » : la sultane algérienne Zaphira (à g.) tient tête au corsaire ottoman Barbarossa (à dr.) (2022).

| 2022 | ** El Akhira / La Dernière Reine / The Last Queen (DZ/FR/TW) de Damien Ounouri et Adila Bendimerad Roger Huang, Justine O. Yacine Medkour, Hugo Legrand-Nathan, Adila Bendimerad/Taj Intaj (Alger)-Centre Algérien du Développement du Cinéma (CADC)-Sofinergie 5-The Red Sea Film Festival Foundation-Yi Tiao Long Hu Bac International Entertainment Company-Birth-2 Horloges Production-Agal Films & Cie-Ex Nihilo (Paris)-CNC-DFO-Orange Studio, 113 min. – av. Adila Bendimerad (Zaphira, la dernière sultane), Dali Benssalah (le corsaire Arudj/Oruc Barbarossa), Mohamed Tahar Zaoui (le roi Sélim at-Toumi, émir d’Alger), Imen Noel (la reine Chegga), Nadia Tereszkiewicz (Astrid la Scandinave), Vanis Aouine (prince Yahia Thahalibi, fils de Zaphira et de Sélim Toumi), Leila Touchi (Yakout), Ahmed Zitouni (le corsaire bosniaque, bras droit de Barbarossa), Dimitri Boetto (Ishak Barbarossa), Tarik Bouarraga (Younès, chef de la garde royale), Slimane Benouari (le conseiller Cherfaoui), Ahmed Meddah (Mohcen, frère de Zaphira), Mina Lachter (la chanteuse Goussem), Kader Affak (l’imam). Synopsis : Alger en 1516/17. Le corsaire ottoman Arudj Barbarossa libère la ville d’Alger de la tyrannie des Espagnols au cours d’un bain de sang qui lui coûte son bras gauche. Accompagné de sa maîtresse scandinave Astrid, il prend par la même occasion le contrôle du royaume, bien qu’il se soit auparavant allié au roi berbère en place, Sélim at-Toumi. Mais ce dernier décède dans des circonstances inexpliquées et la rumeur se répand que c’est Barbarossa lui-même qui l’aurait étranglé dans son hammam pour pouvoir demander la main de sa veuve. Quittant le harem du palais de la Djenina avec Chegga, première épouse du malheureux Sélim, la seconde épouse, la jeune princesse kabyle Zaphira, décide de tenir tête au corsaire : elle sera sultane d’Algérie et attendant que son fils Yahia devienne adulte. Son père et ses nombreux frères à Miliana s’y opposent – car elle est sans légitimité politique sinon celle que lui confère la tribu familiale - mais elle brave tous les hommes de son clan qui réclament la garde de Yahia et menacent même la « dévergondée » de mort. Or la population d’Alger l’admire et la soutient, Yahia reste donc auprès de sa mère. Pour gagner du temps face à Barbarossa, Zaphira exige 40 jours de deuil avant d’envisager un remariage et somme ce dernier de trouver les assassins de son mari. Le corsaire hypocrite fait exécuter pour régicide divers notables innocents d’Alger ainsi que tuer Chegga et ses partisans qui sont accourus. Lorsqu’il répudie sa complice norvégienne, celle-ci fait noyer le jeune prince dans la mer. Folle de douleur, Zaphira lui tranche elle-même la gorge tandis que Barbarossa se débarrasse des frères et cousins de sa future femme. Lors de l’inévitable nuit de noces, Zaphira se suicide après avoir vainement tenté de poignarder son nouvel époux… Un texte final rappelle qu’en 1518, Arudj Barbarossa sera tué par les Espagnols au cours du siège de Tlemcen, après avoir confié les clés d’Alger à son frère Hayreddin qui unira le pays à l’Empire ottoman de Soliman le Magnifique. Une fresque shakespearienne à grand spectacle, entre histoire et légende (car les historiens restent partagés quant à l’existence de la sultane), qui brille par sa beauté formelle, à la fois audacieuse et hautement romanesque, par ses décors et costumes somptueux, tout en développant le portrait d’une femme qui se découvre un destin politique en même temps qu’elle se rebelle contre la domination masculine. Co-scénariste, co-productrice, co-réalisatrice et vedette, Adila Bendimerad campe avec grande sensibilité une souveraine d’abord sensuelle et légère, puis altière et délicate, tout en évitant les facilités d’un message féministe à la mode. Une coproduction algéro-franco-taiwanaise au financement complexe dont le tournage en mars 2020 est arrêté après deux jours en raison de la pandémie de Covid-19, puis repris en 2021 jusqu’au printemps 2022 à Alger (Palais des Rais et du Dey) et à Tlemcen (palais El Mechouar). Le film sort en première mondiale en septembre au Festival de Venise, surprend critiques et spectateurs et récolte à raison plusieurs prix internationaux, dont le FIFOG d’or au Festival international du film oriental à Genève. |

| 2022/23 | (tv) Barbaros Hayreddin: Sultanin fermani [=Khaïr ad-Din Barbarossa et l’Édit du sultan] (TR) télésérie de Berat Özdogan et Umut Sariboga Yusuf Esenkal, Serdar Ogretici/ES Film-Türkiye Radyo Televizyon Kuruma (Istanbul) (TRT1 23.12.22-9.6.23), 20 x 120 min. - av. Tolgahan Sayisman (le corsaire Khaïr ad-Din/Hayreddin Barbarossa Pacha), Timur Acar (l’amiral Andrea Doria), Melisa Döngel (Mia de Luna), Ufuk Özkan (Salih Reis), Arif Piskin (Soliman le Magnifique), Hasan Küçükçetin (Aydin Reis), Bahadir Yenisehirlioglu (le derviche Hüseyin), Gökhan Gencebay (Kandiyeli Bülbül), Ercument Fidan (le roi Sariken), Halil Ibrahim Kurum (Kemankes Ahmed), Gizem Aydin (Marcella), Deniz Çom (Isabella), Basak Dasman (Seyyare), Cancel Elcin (Pargali Ibrahim Pacha), Mert Hepcan (Zaptiye). Suite de la série Barbaroslar - Akdeniz’in Kilici (Barbarossa, épée de la Méditerranée) diffusée en 2021-22. - Alors que Charles Quint, roi d’Espagne, et François Ier, roi de France, concourent pour obtenir le titre d’empereur du Saint-Empire, le pape Innocent VIII, soutien ardent de l’Inquisition espagnole, promet de favoriser celui qui capturera Hayreddin Barbarossa, pacha d’Alger et redoutable grand-amiral de la flotte ottomane. Soleiman le Magnifique lui a donné le titre prestigieux de beylerbey (émir des émirs), doté d’une troupe de 2000 janissaires munis d’artillerie, puis de 4000 volontaires ayant le statut de janissaires. Les deux souverains occidentaux rivalisent pour obtenir les services de l’amiral et condottiere génois Andrea Doria, seul capable de vaincre Barbarossa en mer. Or Soliman le Magnifique a confié à Barbarossa, impliqué dans de multiples intrigues à la cour d’Istanbul où il risque sa tête, et harcelé par son ennemi mortel Pargali Ibrahim Pacha, une mission secrète afin de contrer la politique papale en introduisant des espions dans le camp français ; de son côté, le légendaire corsaire sollicite, tout comme Charles Quint, l’aide de l’espionne Mia de Luna. Nourrie d’épisodes fantaisistes, la télésérie reprend des éléments du long métrage Barbaros Hayrettin Pacha de 1951 (cf. supra) avec la victoire de Barbarossa sur la flotte chrétienne de la Sainte-Ligue commandée par Doria à Préveza en 1538. |